"Крестьянину" 20 лет. Вся надежда на Никиту

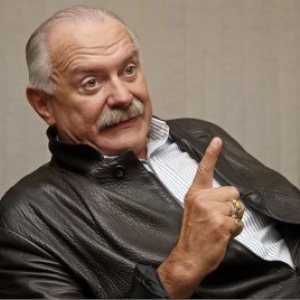

На фото: Никита Канивец

Хлеборобские гены Фёдора Канивца дают о себе знать и в четвёртом поколении.

Перед вами, дорогие читатели, фотокопия первой полосы второго номера «Крестьянина» (1991 год). Присмотритесь – для времени, отдалённого от нас двадцатью годами, всё на ней необычно: заголовок газеты с бросающейся в глаза буквой «Т» посредине в виде креста, лозунг-эпиграф «По воле действуй по своей» вместо традиционного «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И странный для тех дней снимок – священник окропляет пашню.

Перед вами, дорогие читатели, фотокопия первой полосы второго номера «Крестьянина» (1991 год). Присмотритесь – для времени, отдалённого от нас двадцатью годами, всё на ней необычно: заголовок газеты с бросающейся в глаза буквой «Т» посредине в виде креста, лозунг-эпиграф «По воле действуй по своей» вместо традиционного «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И странный для тех дней снимок – священник окропляет пашню.

Подлинная же сенсация была в том, что свою землю освящал с тремя своими сыновьями Фёдор Яковлевич Канивец. Знатный хлебороб, Герой Социалистического Труда, символ колхозного строя.

Для многих это событие было тогда неожиданным, а для нас, журналистов «Крестьянина, к тому же ещё персональным подарком.

Поясню. Всего за полгода до этого, как раз в день выхода в свет первого номера «Крестьянина» (напомню – в конце февраля) в Ростове проходило очередное совещание областного партхозактива. Леонид Андреевич Иванченко, в то время председатель Ростовского областного Совета народных депутатов, брезгливо взяв «Крестьянин» за уголок, показал газету залу: «Вот вышел ещё один очередной листок. Рубль за него просят (газеты в то время обычно стоили 20 копеек. – Прим. авт.). Всё за фермерство, за частную собственность на землю агитируют. Вот когда своей земли попросят такие люди, как Фёдор Яковлевич Канивец, тогда другое дело, будет смысл об этом говорить».

И вот, казалось бы, невозможное, стало возможным – Канивцы попросили землю, чтобы хозяйствовать на ней самостоятельно. Как об этом не рассказать?

Верните землю дедовскую мне...

Своих корреспондентов у нас ещё не было, попросили телевизионщика Сергея Серикова по старой дружбе съездить к Канивцам в Займо-Обрыв. Он и выдал нам репортаж (за так, без гонорара!). Откликнулся на эту историю и наш друг-единомышленник, поэт, выходец из крестьян Анатолий Гриценко. Его стихотворение «Верните землю дедовскую мне» мы опубликовали в том же номере.

Среди первых вольных хлебопашцев всплывали персонажи самых разных характеров: наивные романтики, не представляющие себе сермяжной изнанки самостоятельной жизни, безрассудные авантюристы, прельстившиеся возможностью разбогатеть. Но костяк фермерства, особенно на первых порах, составляли тёртые калачи, немало поработавшие на земле, специалисты из тех, которым не надо указывать, с чем им кашу есть. И поле вспашут, и хлеб обмолотят, и каждой копейке лад дадут. Все двадцать лет мы держали их в поле зрения: писали об их жизни, проблемах.

Писали, и не раз, о Канивцах, а если не писали, то мысль о них всегда была у нас в подкорке. При каждом повороте нашей неустойчивой сельской политики мы задавались вопросом – как там у них, как та или иная государственная новация скажется на их судьбе, на их хозяйствах? По Канивцам (в чём мы с Иванченко были согласны) можно было судить о реальном самочувствии крестьянства. Потому и в наши дни, оценивая путь, пройденный газетой за два десятилетия, решили встретиться с сыновьями и внуками Фёдора Яковлевича, поговорить об ушедших годах, о нынешней жизни, о её перспективах. Нас отговаривали – ничем особенным Канивцы не отличились. Можно выбрать и более успешных, процветающих.

Мы поехали всё же в Займо-Обрыв, к знакомому дому с табличкой: «В этом доме живёт хлебороб Дона, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Азовского района Фёдор Яковлевич Канивец».

Отец поддержал

Табличка на доме устарела: вот уже семь лет, как Фёдора Яковлевича нет в живых. За чашкой чая беседуем с его сыновьями – Петром, Андреем и местными фермерами Владимиром Петровичем Могилой, Анатолием Викторовичем Лесняком.

– Чья была тогда инициатива – взять землю? – спрашиваю Канивцов.

– Наша, – отвечает Андрей, младший из сыновей, лицом, мощной фигурой и повадками удивительно напоминающий Фёдора Яковлевича. – Отец был уже на пенсии. Но он сразу поддержал.

– Вот это и удивило всех!

– Удивляло, если со стороны судить, – замечает Пётр. – А в семейном кругу отец признавался: ему дедовы быки, что в коллективизацию со двора увели, всю жизнь снились.

Сидим, вспоминаем. Всплывают и другие подробности, о которых до девяностых годов и в семейном кругу, наверное, старались помалкивать. Родители будущего героя, Яков Андреевич и Клавдия Афанасьевна, спасаясь от раскулачивания, сбежали во Владивосток. Работали там на плавучем рыбоконсервном заводе. Вернулись только через несколько лет. «Бабка говорила, спали на кулаке, потому и кулаками посчитали».

– Отца дома мы почти не видели, на бригадном стане пропадал, – говорит Андрей. – Высокие урожаи, слава школы передового опыта нелегко давались. Многое делалось «не по нему», особенно в последние годы. Два инфаркта просто так, ни с того ни с сего не приключатся. Обком, райком его возносили. А ведь он членом партии и не был.

– Быть того не может! – вырывается у меня.

– Да, не был.

– А предлагали?

– Конечно, и не раз. Но он всё как-то отбояривался – грамотёшки, мол, маловато, то да сё.

– Ну а вы-то, с чего в кулаки вдруг решили?

– Гены,наверное, взыграли, – усмехается Андрей. – Мы ведь перед тем всякие работы перепробовали. Я, например, после техникума и на станции техобслуживания работал, и даже участковым был. А всё не то. Не моё.

– Да, – подтверждает и Петро, который после училища на «Ростсельмаше» работал. – На выходные домой приеду, с электрички сойду – воздух другой, свой, деревенский.

Сам себе хозяин

Тридцать гектаров на троих дали им из муниципального фонда, колхозную землю на паи ещё не делили. Взяли Канивцы кредит – 70 тысяч рублей. Тогда это были сумасшедшие деньги, «жигули» за 6-7 тысяч можно было купить.

– Все деньги сразу в дело пустили, обзавелись техникой, – вспоминает Петро. – «Дед» переживал – не расплатитесь! Но мы в первый же год почти весь долг погасили.

Вслед за Канивцами многие тоже потянулись в фермеры – если уж они решились, значит, дело, верное.

– Бабка моя всё равно отговаривала, – подключается к разговору Могила. – «Вовка, не ходи – кровь будет».

– Не жалеете?– спрашиваю Владимира Петровича.

– Морочливое это дело, – уклончиво отвечает Могила. – Перед тем, как уйти на свободные хлеба, я семнадцать лет на «Камазе» работал. Выпишут путёвку – и поехал. Вернулся, отчитался – свободен. А в фермерстве ни дня, ни ночи – сплошная морока. Вот и сейчас, я с вами беседую, а в голове мысль – как там озимая, когда начинать подкормку.

– Ну а что держит?

– Своё, сам себе хозяин.

Да, не одному Иванченко казалось очевидным, что крестьянство при советской власти перековалось, что колхозная жизнь вытравила из хлеборобских душ подлюку-жалость к своему добру. Крепкой, однако, крепче, чем у шолоховского Кондрата Майданникова, оказалась у многих пуповина, соединявшая их с собственностью, с быками, с родным паем земли. Чуть дали свободу, – и пробудилось это чувство с новой, обострённой силой.

Их хотели превратить (и превращали) в индустриальных работников хозяйств-гигантов. Но земля живой организм и требует к себе индивидуального, а не конвейерного подхода. И ничего странного в том, что в свободные хлебопашцы пошли самые сильные. Как ничего странного и в том, что фермерство стало развиваться не в обезлюдевшей нечернозёмной полосе России, как предполагали реформаторы, а на благодатном юге, оплоте колхозно-совхозного строя.

Нет на них укорота

Канивцы и их займо-обрывские коллеги сполна испытали произвол местных агрочиновников. Фермерам мешали всеми доступными и даже преступными способами. «Частников» сражу же отделили как чужих, не пускали на общий ток, в колхозную мастерскую. Дошло до того, что председатель приказал заварить трубу оросительной системы, по которой шла вода на канивцовские поля. Вмешался «Крестьянин» – помогло.

Землю в Займо-Обрыве отдавали и оформляли с фокусами. Сразу же безжалостно отстранили от общей массы всех колхозных пенсионеров, в том числе и старого Канивца. Ветеранам дали на пай не по десять гектаров, как всем работающим в хозяйстве, даже у кого стажа не больше года, а лишь по три гектара. Будто не на них держался колхоз в самые трудные годы. «Посчитали нас отработанной половой», – только и мог сказать Фёдор Яковлевич. Судиться-жаловаться, просить за себя не стал.

– Паевую землю для работающих, – комментирует Лесняк, – тоже определяли по странному принципу: пять с половиной гектаров в собственность и четыре с половиной в наследуемое владение. Всё не как у людей. Путаница из-за того до сих пор. Многие давно согласны отдать свои паи фермерам в аренду и даже продать, но попробуй их взять. По четыре года лежат в районе уже готовые, оформленные документы.

Последний раз наши журналисты встречались с Фёдором Яковлевичем в районной больнице. Чувствовал он себя неважно, болело не только сердце. Тяжело переживал сумятицу в стране и у себя дома. «Хорошо живут сегодня не трудяги, а дельцы, спекулянты, – записал журналист слова ветерана. – Начальники совсем потеряли совесть и стыд: райкома нет, и никого они теперь не боятся. Нет на них укорота. Хозяйства разваливаются, а они строят себе дворцы, дачи» («Крестьянин», № 17, 1996 год).

Путин признал свою ошибку

«Мы и теперь в окружении», – этими словами Владимира Могилы, склонного, надо заметить, к меткому и едкому слову, можно определить нынешнее настроение займо-обрывских фермеров.

– На вытянутую руку не вижу перед собой перспективу, – говорил Владимир Петрович, и остальные согласно кивали головами. Андрей Канивец мрачно вторил басом: «Будущего не видим».

Аргументы? В 1998 году килограмм муки стоил 6 рублей и столько же стоил литр солярки. Теперь за литр солярки надо платить 22 рубля. Вся сельхозхимия подорожала в сотни раз. Что крупные, что мелкие хозяйства страдают одинаково. Андрей Канивец во Франции был. Там, говорит, фермеры уже в январе знают, по какой цене будут свою продукцию продавать. «А мы узнаём, когда урожай соберём. Не мы, а нам цену устанавливают. По 3,20 за килограмм зерна в прошлом году начинали. А если у меня себестоимость 5 рублей? Но деваться же некуда. Месяц могу хлеб подержать, не более. Давать надо не кредиты, надо давать зарабатывать.

Только в мае полив, а уже сейчас плати, 80 процентов отдай. За гектар 22 тысячи. А в Сальском районе – 2 тысячи. Почему такая разница? Не добрал – плати, и перебрал – тоже».

Андрей: «Субсидии получают те, кто на раздаче сидит. Лично я за двадцать лет ни одной из них не смог воспользоваться».

Осторожны в оценках и Канивцы, и остальные фермеры. Но когда заходит речь о последнем десятилетии, всё равно прорываются резкие слова: «Сильно тормознул нас Путин. Стоило ему, тогда президенту, произнести на праздновании Дня работников сельского хозяйства, что фермерство, мол, не единственная форма организации сельского труда, будущее за крупным производством, – как на местах, при поддержке тогдашнего министра сельского хозяйства Гордеева, стали в открытую игнорировать малый бизнес, ЛПХ. Из местных, да и федерального, бюджетов вычеркнули строку расходов на этот сектор. Крупными управлять легче.

К чему пришли, известно. В Тамбове на фермерском съезде Путин, по сути, признал свою ошибку, которую поправить теперь не так-то легко. Сотни, тысячи КФХ разорились,перестали существовать.

Читатели, наверное, уже заметили, что в нашем рассказе мы избегаем упоминания о старшем сыне Канивца – Иване Фёдоровиче. Фёдор Яковлевич им гордился. За плечами у Ивана был институт, работал трактористом, агрономом. Когда землю на троих брали, он и был заводилой. Фермерскую ассоциацию района возглавлял. А потом, именно в эти самые тяжёлые для фермерства годы, вроде бы самый сильный и опытный оказался самым слабым. Хворь известная, стал на жизнь смотреть сквозь гранёный стаканчик. На чём сломался, трудно сказать. Может, слишком высоко мыслил, а жизнь оказалась намного сложнее. Может, так, а, может, и по-другому. Но для семьи, что тут говорить, стыд и горе. Старому Канивцу, он был ещё жив, – нож острый, хуже инфаркта.

«В Займо-Обрыве, – замечает Анатолий Лесняк, – было более тридцати фермеров, сегодня нормально работающих, на плаву – пять-шесть».

Причины разные, основная – нет стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пётр Канивец рассказывает, что сын его, Сергей, с малых лет тянулся к хлебопашеству, дед Фёдор его ещё пацанёнком на трактор сажал. А теперь, насмотревшись на мытарства старших, Сергей пришёл к выводу, что лучше будет, если он пойдёт работать электриком на производство. Стабильная зарплата, восемь часов отработал – и свободен.

– И я своего отговаривал, – добавил Могила.

– Но остался, помогает? – спрашиваю.

– Та помогае, – украинской балачкой отвечает Владимир Петрович. Вроде жалуется, но по лицу видно – доволен.

Не ушёл из семейного бизнеса и сын Андрея Фёдоровича Канивца – Андрей. Андрей-младший.

Дед боялся возврата к прошлому

Мы решили приехать в Займо-Обрыв ещё раз и попросили пригласить за круглый стол представителей младшего, третьего поколения, если считать от поколения Фёдора Яковлевича Канивца. Встреча в этот раз проходила у Андрея-старшего. Домик у него вполне современный, со всеми удобствами, с «кремлёвскими» ёлочками и пушистыми сосенками под окнами и во дворе. За стол с пирожными уселись Андрей-младший – молодой мужчина богатырского роста, канивцовской стати. Пришёл бывший одноклассник Андрея и сокурсник по Азовскому индустриальному техникуму Сергей Сабельник. Я его принял почему-то за сына Владимира Петровича Могилы. Но отпрыском Владимира Петровича оказался двадцатилетний парень, тоже Андрей и тоже косая сажень в плечах. Взрослый разговор был для него явно непривычен: при каждом обращении к нему он краснел и смущался.

Сразу же выяснилось, что это поколение (если вести речь не только о сидящих за столом) не так уж и молодо. Андрею (сыну Андрея Канивца), как и Сергею Сабельнику, тридцать два года. Самостоятельные солидные мужики, семейные. Андрей даже депутат местного поселкового совета. Они, как и самый младший среди собеседников, Андрей Могила, в курсе фермерских дел и многое из сказанного старшими повторили.

Помнят ли, с чего начинали их отцы?

Помнят, конечно.

– Нам-то, – говорит Андрей Канивец-младший, – было тогда по двенадцать лет. Не просто путались под ногами, а кое в чём уже и помогали.

Сергей Сабельник после техникума не сразу стал крестьянствовать, успел поработать на Азовском оптико-механическом заводе. Завод был известный, престижный. Мать Сергея фермерствовала, скооперировавшись с семью другими фермерами. А потом кооператив распался, и сын принял от неё дело. Настрой бедовый. С Андреем Канивцом-младшим со школьной скамьи дружат, друг друга во всём выручают. «Трудно, – признаётся, – но не безнадёжно».

Как видно – младшее поколение смотрит на жизнь более оптимистично, чем их родители. И, надо сказать, не без оснований. Бизнес, как и положено по статусу, малый, капиталов особых не даёт, но грех и жаловаться. У всех свои дома, Андрей-младший строит дом по программе «Молодая семья». Владимир Петрович Могила приехал на первую нашу встречу на «Лендровере».

...Кажется, и сидели-то мы за чаем всего-ничего, но отцы – и Андрей Фёдорович Канивец, и Владимир Петрович Могила – заглядывали в комнату по нескольку раз: надо было ехать в поле, подошло время подкармливать озимку.

Спрашиваю младшего Андрея:

– В последние свои годы (Фёдор Яковлевич умер в 2004 году) старый Канивец не жалел, что сыновья решили хозяйствовать самостоятельно?

– Нет, не слышал от него такого. Слышал другое: дед боялся, чтобы не было возврата.

Под конец нашей встречи позвали за стол сына Андрея-младшего – Никиту. Ему десять лет, ходит в третий класс. Плотный бутуз, в канивцовскую породу. Спрашиваю: «Наверное, хочешь быть космонавтом?» «Не-е, – отвечает. – Я, как отец, буду на земле... Буду на земле хозяйствовать».

Ростовская обл.

На фото: Пётр и Андрей Канивцы (слева) и Владимир Могила