«Настоящую жизнь я увидел с комбайна»

Тимофей Семёнович Шелухин родился в 1927 году в станице Баклановской Изобильненского района Ставрополья. Был комбайнером, редактором колхозной многотиражки, секретарём парткома хозяйства.

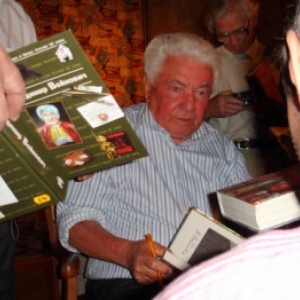

Все произведения Тимофея Шелухина, а у него вышло более 20 книг в центральных и краевых издательствах, - о жизни села, которую он знает досконально.

- Писать мне посоветовал учитель русского языка и литературы. Это был очень интересный человек, попал к нам в станицу из города в эвакуацию. Ему показались любопытными мои рассуждения о поэме Лермонтова «Мцыри». Вдохновлённый его похвалой, я написал повесть «Сорвиголова». Главными героями этого опуса были… киргизы. Я перед этим читал какого-то киргизского писателя. В общем, всё туда в кучу навалил из прочитанного за последнее время. «А о чём ещё писать? О своей станице, о её людях? Но разве это интересно?» - думал я тогда.

А в 14 лет меня посадили на комбайн, сначала штурвальным, а потом и комбайнером. Последний наш комбайнер Григорий Дылев ушел с немцами, сказав: «Не хочу жить в стране дураков».

А я пошел за 70 километров в станицу Григорополисскую, где учили на комбайнеров, там и выучился этой профессии за пару месяцев. После войны мужиков-то в сёлах почти не было: такие, как я, что-то умеющие, - на вес золота. Со мной даже секретарь райкома за руку здоровался.

Вот с комбайна я и увидел настоящую жизнь. Как бабы за пазуху колоски прятали, а их потом обыскивали и сажали. Бесстрашные, лихие были женщины. А что им оставалось, когда за спиной голодные дети? Ради них они были готовы на всё.

- Повесть «Белокониха» как раз об этом времени?

- Да. Я попытался рассказать в ней обо всём, что видел тогда мальчишкой с комбайна: о тяжком дармовом труде в колхозах, о голоде, бедности - и огромном оптимизме, вере в светлое будущее своей Родины. Всё это было: и плохое, и хорошее. Из песни слова не выкинешь.

Но повесть мою долго не печатали, посчитали, что я слишком очернил советскую действительность. Мой друг и учитель Семен Бабаевский даже упрекал меня, зачем мол, придумал, что одна из главных героинь, доярка, повесилась? Да ничего я не придумал: так было в жизни.

А когда в 86-м году повесть всё же вышла в свет, в «Литературной России» была положительная рецензия. Автор её примерно так написал: если в фильме «Кубанские казаки» показана сказка о сельской жизни, то у Тимофея Шелухина, писателя из этих же казачьих краев, - правда.

- Тимофей Семенович, но вы же долгое время были секретарем парткома. Вы верили в то, что говорили своим землякам?

- Конечно, верил. Воспитаны так были. Но я не мог не видеть и непарадную сторону жизни советской деревни. Конечно, терзаем был сомнениями. Жизнь их подкидывала на каждом шагу.

Повесил я как-то на стене в доме портрет Сталина. А мама моя на него с рогачом: «У, сатон! Голодом нас морил, нищими сделал…» Сатон, по-нашему, по-баклановски, сатана, значит. Действительно, у нас всё в коллективизацию забрали: корову, лошадь, овец, даже последнюю сумку фасоли.

А когда мы коммунизм при Хрущёве строили, я искренне заявил на каком-то собрании, что светлое будущее придет в Баклановскую раньше, чем куда-либо. А что, хозяйство крепкое, передовое!.. Отец мой, покойный, тогда сказал: «Брешете вы всё про ваш коммунизм». Прав оказался. Кстати, первые сомнения при Хрущёве меня и посетили. А когда Горбачёв шлюзы открыл, такая информация прорвалась, что только дурак не задумается.

- В книге очерков «Как стать государем» вы рассказываете о знаменитых ставропольских председателях. Книга вышла уже в 2004 году. Вы не скупитесь на похвалы, рассказывая о деяниях этих людей. А их вины за случившийся развал коллективных хозяйств не видите?

- Вины тех, о которых рассказываю, не вижу. Я вам так скажу, советская власть крестьянству мало чего дала хорошего. Но то, что она сформировала мощный кадровый потенциал сельских руководителей, это несомненно. Я бы назвал председателей советскими дворянами. Да, это была привилегированная элита. Да, большинство из них о своём благе тоже не забывали, но ведь многие из них держали в руках хозяйства, благоустраивали села. И люди там, действительно, жили и сейчас живут неплохо. Ну, кто бросит сегодня камень в Александра Шумского, Виктора Дубину, Виктора Свиридова, Александра Ворожко?

А знаете, какое я сделал открытие? Все они вышли из кулацких родов. Вот откуда их хозяйская жилка. А развалили колхозы те, кто по своему духу босяки. До власти дорвались и давай хапать, пока другие не унесли. Типичная психология временщиков, перекати-поле, ничего общего с крестьянской психологией.

- А есть ли сегодня среди ваших земляков эта крестьянская закваска, не вытравили ее те, кто отнял у ваших родных последнюю сумку фасоли ради светлого будущего?

- Конечно, во многом вытравили. Поэтому и процветают на селе иждивенчество, пьянство, дух безнадёжности. Но до конца вытравить лучшие крестьянские качества, воспитываемые веками, строители коммунизма не смогли. Они дремлют во многих моих земляках. И я вижу, как просыпаются они сегодня, когда появилась частная собственность, когда крестьянин начинает работать на себя.

Взять моего соседа Вовку Евдокимова. Работал на ферме скотником, пил, как большинство людей этой профессии. Годам к 40 ему суждено было где-нибудь помереть под забором. А когда хозяйство развалилось, он стал своих коров пасти, у него их три, да ещё лошадь. Мы вместе скотину выгоняем, сено косим. Я в свои 81 держу корову, заготавливаю ей сено. Не потому что без неё не проживу, а потому, что корова - это основа крестьянской жизни. И Вовка это понял. Говорит, разве раньше я работал? Только уворачиваться успевал от разных проверяющих и понукающих. На скотника и доярку приходилось три начальника. А теперь хоть на себя наработаюсь. И работает, не пьёт, человеком стал.

А его брат Михаил Евдокимов - крепкий фермер. Однажды один станичник попросил у него зерна. Насыпал на телегу и прикрывает, чтоб никто не видел, как раньше ворованное в колхозе. «А ты смело вези, - говорит Михаил, - и всем говори: Мишка Евдокимов со своего поля дал!» Вот какая метаморфоза.

Я верю, что российское село возродится благодаря таким хозяевам, как Михаил Евдокимов. А их в Баклановской немало.

И ещё меня греет, что несмотря на всеобщее телевизионное оболванивание, засилье масскультуры, в селе остается много самобытных, ярких людей, не растерявших природную смекалку, тонкий юмор. Они - хранители нашего национального характера. Столько было интересных и забавных эпизодов! Прихожу как-то на ток, здороваюсь со сторожем Иваном Григорьевичем Калашниковым, бывшим бригадиром. А он не отвечает. Потом говорит: «Тимофей, ты зачем меня в свою книжку притянул? Теперь со мной жена не разговаривает. Я книжку не читал, и она не читала, но люди говорят, будто ты написал, что я по бабам дюже ходил». Но в книге-то был не он, а литературный герой.

А Максим Афанасьевич Бобряшов как-то хватился, что одной кобылы в конюшне нет. Поехал искать. Целый день в степи скитался. А к вечеру, как вернулся, сообразил, что он на той кобыле сам ездит.

Или взять завфермой Павла Лексакова. Когда среди коров какая-то болезнь завелась, он по указке ветеринаров забивал и сжигал больных животных. А потом ему велят себе прививку сделать. Он, было, согласился, но узнал, что сорок дней пить водку нельзя будет. Тут же отказался, заявив: «Да я только за рога держался».

А дядя мой, Григорий Афанасьевич, когда у него бричка в Птичьем сломалась, выпросил у кого-то двери, вместо телеги их приладил. Так в Баклановку волоком и приехал. Все собаки станичные охрипли, лая на такой экипаж. Он имел особенность зимой ходить в галошах, а летом в валенках. Если на кого обидится, скажет: «Я с тобой год здоровкаться не буду». Слово держал. А на 366-й день подходит, руку тянет: «Здорово!»

Нет, с такими людьми не пропадет Россия.